2025.09.30

2025年10月改定:医療DX推進体制整備加算の変更点とクリニックの対応策を解説【目利き医ノ助】

2025年10月から「医療DX推進体制整備加算」の算定要件が変更されます。これまでより算定が難しくなり、特にマイナ保険証の利用率が引き上げられます。そのため、クリニックでは患者さんへの声かけやシステム整備がこれまで以上に重要です。

この記事では、2025年10月改定の変更点をわかりやすく解説し、クリニックが今から取り組むべき課題と、医療DXを経営改善につなげるための具体的なステップを紹介します。

マイナ保険証を導入したものの、利用率が伸びず悩んでいるクリニックはぜひ参考にしてください。

医療DX推進体制整備加算とは?

医療DX推進体制整備加算とは、病院やクリニックが「医療DX」といわれる医療情報のデジタル化への取り組みを評価するための加算です。2024年度の診療報酬改定で導入され、医科だけでなく歯科や調剤も対象となっています。

医療DXでは「マイナ保険証」「電子処方箋」「電子カルテ情報共有サービス」のそれぞれを3つの柱の中心として、診療情報や薬の記録が共有されます。将来的には全国どこでも患者さんの情報を確認できるようになり、医療の質と効率を高めることが目的です。

たとえばマイナ保険証は、患者さんの過去の薬剤情報や健診の結果を確認でき、同じ薬を二重に出してしまうリスクを減らせます。電子処方箋では、病院から薬局まで情報がスムーズに流れ、正確な処方と患者さんの待ち時間短縮が可能です。

また、電子カルテ情報共有サービスが広がれば、救急搬送先の病院や紹介先の病院でも、必要な情報がすぐに確認でき、命を守る医療につながります。

つまり、医療DX推進体制整備加算は、ただシステムを入れればいいというものではなく、「患者さんにとって本当に役立つ医療情報の活用をしているかどうか」を評価する仕組みです。

2025年10月改定で何が変わる?

2025年10月から、この加算の基準が変わり、今までよりも加算をとるためのハードルが高くなります。

| 医療DX推進体制整備加算 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 加算1 | 加算2 | 加算3 | 加算4 | 加算5 | 加算6 | |

| 電子処方箋の有無 | 電子処方箋導入済 | 電子処方箋未導入 | ||||

| 利用頻度 | 利用率【高】 | 利用率【中】 | 利用率【低】 | 利用率【高】 | 利用率【中】 | 利用率【低】 |

| 医科点数 | 12点 | 11点 | 10点 | 10点 | 9点 | 8点 |

| 2025年9月まで | 45% | 30% | 15% | 45% | 30% | 15% |

| 2025年10月以降 | 60% | 40% | 25% | 60% | 40% | 25% |

| 2026年3月以降 | 70% | 50% | 30% | 70% | 50% | 30% |

マイナ保険証が開始してから利用率は伸び悩み、2025年7月時点で全国利用率は31.43%です(厚生労働省データより)。そのため、国はマイナ保険証の利用率を高めたいという思いがあります。

2025年10月の改定で変わるポイントは、以下の4つです。

- マイナ保険証の利用率の変更

- 小児科のマイナ保険証の利用率の変更

- 電子カルテ情報共有サービスの経過措置の延長

- 在宅医療DX情報活用加算の経過措置の延長

それぞれくわしく解説していきます。

マイナ保険証の利用率の変更

2025年10月からは、マイナ保険証の利用率基準が段階的に引き上げられます。電子処方箋の有無と利用率によって6区分に分かれ、算定条件が以下の表のように変わるので注意が必要です。

これまで利用率が高い区分では45%でしたが、2025年10月からは60%、さらに2026年3月には70%に上がります。利用率が中くらいの区分も30%から40%、さらに50%へと上がります。

また、利用率が低い区分も15%から25%、さらに30%に引き上げです。徐々に条件が厳しくなるため、クリニックでも対応が求められるでしょう。2025年9月から開始するスマホのマイナ保険証でも利用を促して利用率を高めなければいけません。

スマホでマイナ保険証については以下の記事を参照してください。

>>【関連記事】マイナ保険証がスマホで使えるように:クリニックが知るべき対策と課題

利用率以外の変更点

小児科のようにマイナ保険証の利用率が低くなりやすい診療科に配慮し、小児外来診療料を算定している医療機関で6歳未満の患者さんが3割以上を占める場合には、基準値を3%低くする特例が続きます。

これにより、マイナ保険証の取得へのハードルが高い小児科でも利用率が達成しやすくなります。

さらに、電子カルテ情報共有サービスについては、まだ全国で完全には稼働していないため、2026年5月末までは「参加していると見なす」という経過措置が延長されました。同様に、在宅医療DX情報活用加算に関しても経過措置が延長されています。

これらの変更により、クリニックでは今後、患者さんに積極的に利用してもらえるように対策を練る必要があるでしょう。

クリニックに求められる対応と実務課題

マイナ保険証の利用率の基準が厳しくなることで、クリニックではマイナ保険証の利用を促すという課題が出てきます。

クリニックが取り組むべきポイントは、以下の4つです。

- 声かけ

- 教育

- 説明

- システム整備

これらを整えていくことが、円滑な診療と加算獲得の両方につながります。ここでは、主な課題と対応のポイントを解説していきます。

受付対応での声かけ強化

受付では、患者さんにマイナ保険証の提示をお願いするため、積極的に声をかけることが必要です。掲示物を工夫して提示を促すのも有効です。また、利用方法が分からない患者さんには丁寧に説明しましょう。

患者さん側でも、マイナ保険証を持っていたとしても、積極的な声がけがないと利用しなくてもいいかと思ってしまい、従来通り保険証や資格確認書の提示にとどまってしまう可能性があります。そのため、クリニック側からの熱心な声がけが重要となるでしょう。

マイナ保険証を利用していて、もしエラーが出た場合のトラブルに対する対応も準備が必要です。ただでさえ、マイナ保険証のセキュリティに不安を抱えている患者さんもいるため、トラブル時はスムーズに対応することにより、患者さんにとっても安心につながります。

スタッフ教育

新しい制度に対応するためには、スタッフの理解が欠かせません。定期的な研修を行い、実際に声をかけるロールプレイのような練習をしておくと安心です。実践的な練習をしておくことで、患者さんを前にしたときでも自信を持って対応出来るでしょう。

今回の場合では、クリニックでのマイナ保険証の利用率を高めたいため、患者さんに対してどのくらいマイナ保険証の利用を促すかを共有しておくことが重要です。

また、トラブルが起きたときにどう対応するかをマニュアル化しておくと、現場の混乱を防げます。スタッフ全員に共通した認識を持たせることで、トラブル時でも患者さんの信頼感アップにつながります。

患者さんへのメリット訴求

患者さんが「マイナ保険証を使おう」と思うには、メリットを伝えることが効果的です。患者さんの中には、どんなメリットがあるのか理解ができていない場合があり、利用に踏み切れない人もいるでしょう。

たとえば「高額療養費の手続きが自動でできます」「過去の薬や健診結果がすぐに見られるのでよりよい医療を提供できます」といった説明は、メリットを知らなかった患者さんにとって魅力的なものになります。

システム面での整備

マイナ保険証を利用する場合、電子処方箋や資格確認システムとの連携が欠かせません。そのため、これらのシステムがしっかり動くように整えることも大切です。電子カルテとの連携がスムーズにできていなければ、せっかくの制度を活かせなくなります。

そのため、マイナ保険証の運用を始める前は、システム連携が十分にできているかを確認し、不安な要素を取り除いておくと安心でしょう。

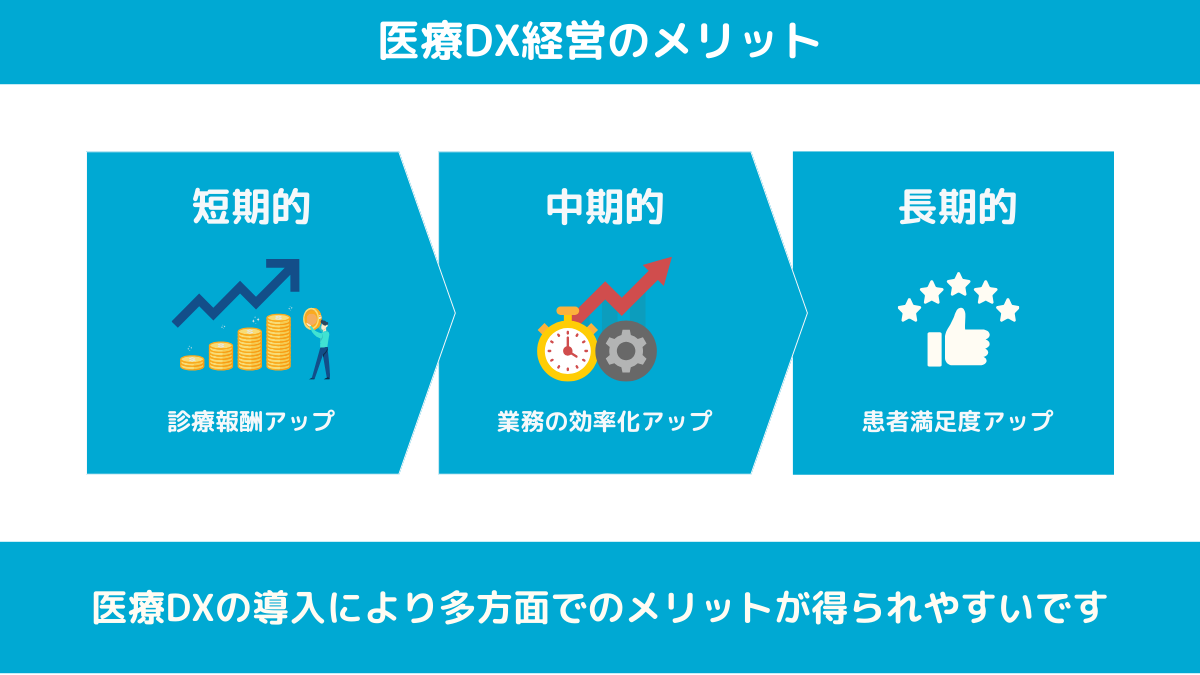

医療DX経営を行う上でのクリニックのメリット

ずっと紙カルテの運用をしてきたクリニックにとって、急に医療DXといわれてもすぐに導入は難しいかもしれません。しかし、医療DXに取り組むことは「加算をとるため」だけが目的ではなく、患者さんだけでなくクリニック経営全体に大きなメリットをもたらします。

短期的メリット

まず短期的には、医療DX加算をとることで診療報酬が増えます。

医療DX加算の算定対象は初診患者となるため、例えば1ヶ月に300人の初診患者が来るクリニックで、加算2を算定した場合、1人につき11点算定できます。つまり、1ヶ月で3,300点の算定となるため、33,000円の収益です。

中期的メリット

中期的には、受付業務の効率化につながります。紙の作業が減り、事務作業の時間を大幅に減らすことができます。その分、スタッフが患者さん対応に集中でき、結果的に患者さんの満足度も高まるでしょう。

長期的メリット

長期的には、患者さんにとって「待ち時間が短い」「安心して受診できる」クリニックとなり、患者さんの満足度が高まる可能性があります。満足度が高まることで、口コミの評価がよくなり、結果的に集患効果も得られるでしょう。

まとめ|今から準備すべきアクションと次のステップ

2025年10月以降、医療DX推進体制整備加算をとるためのハードルはこれまで以上に高くなります。利用率基準の引き上げや電子処方箋の必須化に対応できなければ、収益が減るだけでなく、患者さんへのサービスにも差が出るでしょう。

そのため、加算が算定できるよう早めに準備を進めることが大切です。具体的には、次のようなアクションが求められます。

- マイナ保険証利用率を上げるための工夫

- 電子処方箋対応の準備

- システム更新や連携状況の確認

- 受付体制の見直し

- スタッフ研修の実施

医療DXへの対応は、患者さんにとっての利便性や安心感を高め、クリニックの経営を改善する両方の効果があります。制度に追われて対応するのではなく、未来の医療を見据えた投資として考えることが大切です。

医療DXへの対応を早めに進めたいクリニックは、今すぐ目利き医ノ助へご相談ください。貴院に最適なシステムをご提案し、スムーズな導入をサポートします。