2026.01.20

診療報酬改定とは?クリニック経営に与える影響と実務対応のポイント【目利き医ノ助】

医療費は診療報酬という制度を基に算定され、医療機関の経営と患者サービスの両面に大きな影響を与えます。

2026年は診療報酬改定の年です。原則2年に一度、厚生労働省と中医協が中心となって、医療費の適正化や医療の質向上を目的に見直しが行われます。

改定の内容次第で医療機関の収益が増減するだけでなく、医療現場の体制や提供する医療そのものにも変化が求められます。改定前にしっかり情報収集することで、適切な準備や対応がしやすくなります。

この記事では、診療報酬改定の仕組みや、改定による影響、対応策をわかりやすく解説していきます。診療報酬改定後の対応に乗り遅れて損しないように、早めに情報収集しておきましょう。

診療報酬改定とは?基本的な仕組みと目的

診療報酬改定とは、医療サービスに対する報酬(診療報酬)の体系や点数を見直す制度です。日本では、原則として2年ごとに診療報酬の見直しが行われています

診療報酬改定の定義と改定が行われる背景

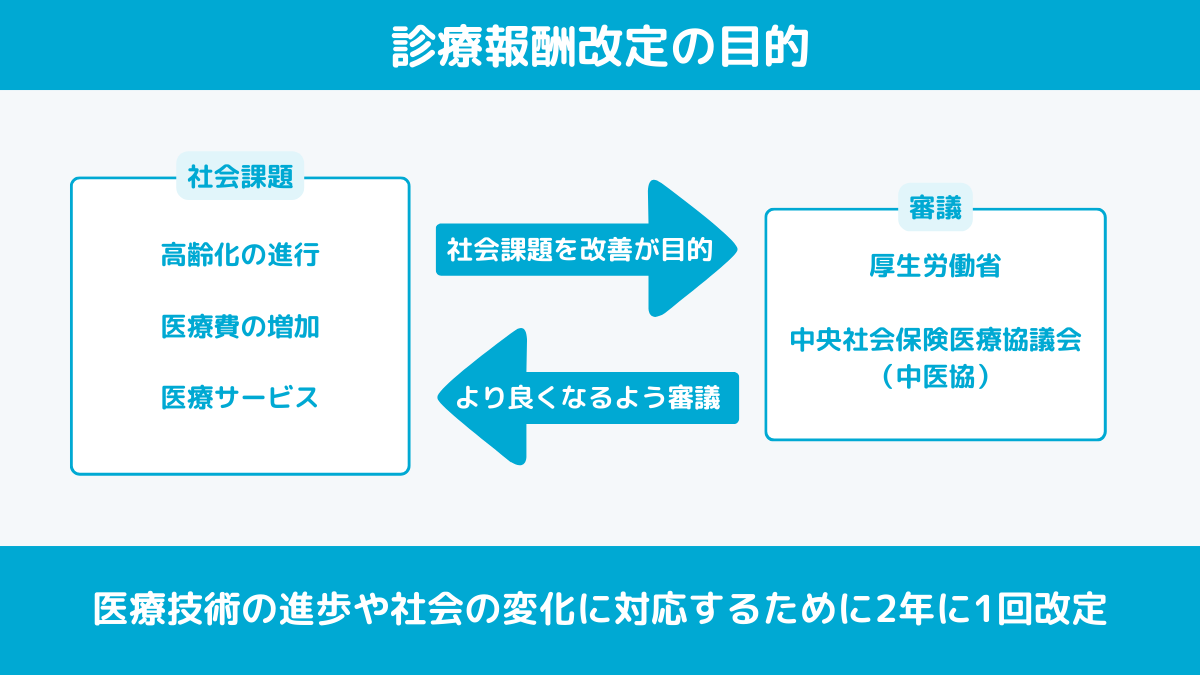

診療報酬改定とは、医療機関が診察や治療を行った際に受け取るお金(診療報酬)のルールを見直すことです。日本では原則として2年ごとに改定されており、医療技術の進歩や社会の変化に対応するために行われます。

この改定は、厚生労働省と中央社会保険医療協議会(中医協)が中心となって検討されます。高齢化の進行や医療費の増加、患者にとってよりよい医療サービスの提供など、社会全体の課題をもとに話し合いが行われます。

改定により、診療報酬の点数が増減し、新しいルールが加わることもあります。診療報酬の変更は、経営だけでなく現場の運営にも影響を与えるため、正確な理解と早めの準備が求められます。

診療報酬改定が医療機関に与える影響の大きさとは?

診療報酬改定は、医療機関の経営に大きな影響を及ぼします。診療報酬は医療機関の主な収入源であるため、改定により特定の診療行為や検査、治療の点数が引き上げられれば収益増加が見込まれます。

一方で、点数の引き下げや算定基準の厳格化が行われた場合、収益が減少する可能性もあります。

また、診療報酬の改定は単に収入面にとどまらず、医療提供体制全体の見直しを迫ることがあります。例えば、施設基準の再確認や人員配置の調整、新たな医療機器の導入、業務フローの再設計など、広範な対応が必要となる場合があります。

こうした改定に適切に対応できなければ、経営の悪化や医療サービスの質の低下につながるおそれがあるため、事前の情報収集と十分な準備が欠かせません。

診療報酬改定のサイクルとプロセス

改定はどのくらいの周期で行われるのか?

2026年1月現在、診療報酬改定は日本では原則として2年に一度実施されます。改定が行われるのは偶数年で、改定に向けた議論や検討は前の年から始まります。

以前は、改定の施行(適用)日は4月1日が基本でしたが、前回の改定から6月1日から適用されました。変更された理由は、電子カルテや医事コンピュータなどのシステムの対応が間に合わないことが増えてきたためです。

クリニックは、常に最新の情報をキャッチし、自院の体制や運営方針を見直すことが求められます。改定前後の混乱を避け、安定した医療サービスを提供し続けるためにも、診療報酬改定のサイクルをしっかり理解し、早めに準備を整えておきましょう。

改定決定までの具体的な流れとスケジュール

診療報酬改定の決定プロセスは以下のような流れで行われます。

| 項目 | 検討時期 | 検討内容 |

|

議論開始 |

前年4月~ |

おおまかな改定方針の話し合い |

|

ルールの検討 |

前年6月~12月 |

中医協にて具体的な改定案の審議、ヒアリング等 |

|

改定率の決定 |

前年12月 |

診療報酬改定の改定率が決まる |

|

答申・告示 |

改定年1月~3月 |

諮問・答申をおこなう |

|

内容決定 |

改定年4月~6月 |

改定項目が確定、施行 |

診療報酬改定に関わる主な機関は厚生労働省と中央社会保険医療協議会(中医協)です。厚生労働省は診療報酬改定の方針や方向性を策定し、最終的な改定内容の決定・公示を担当します。

一方、中医協は厚生労働省の諮問機関として、改定に向けた具体的な議論や調整を担っています。中医協は医療提供者側(医師会など)と医療保険者側(健康保険組合、自治体など)、公益代表(学識経験者)で構成されており、各立場の意見を踏まえながら改定内容を協議し、答申をまとめます。

その他にも、各医療機関団体(日本医師会や病院団体など)が意見を提出したり、個別の専門分野ごとに専門家委員会が設置され、専門的な観点から助言や評価を行うなど、多くの機関や関係者が診療報酬改定に関与しています。

診療報酬改定は非常に多岐にわたる医療分野の意見を取り入れながら、社会情勢を踏まえつつ慎重に行われるため、関連機関の役割と動きを理解しておくことが医療機関にとって重要です。

2026年最新の診療報酬改定内容と注目すべきポイント

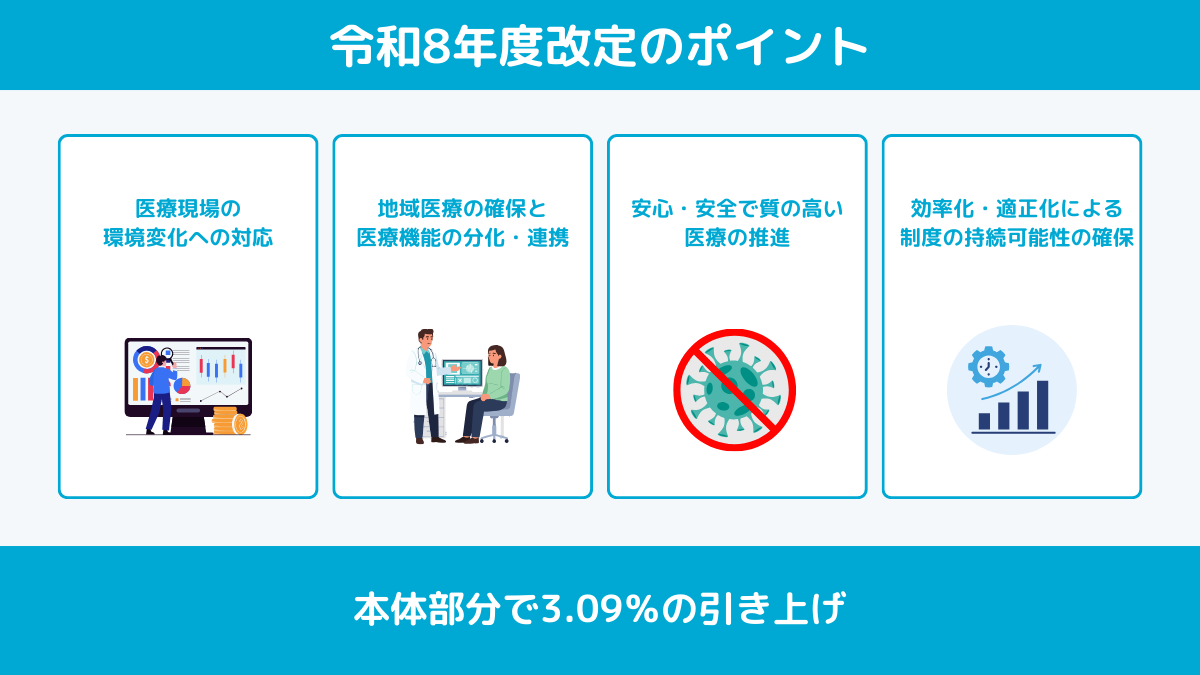

2026年1月時点で、今年度の改定は本体部分を3.09%引き上げ、薬価等を0.87%引き下げ、全体では2.22%のプラス改定となる予定です。賃上げや物価高対策として例年のマイナス改定が見直されました。

令和8年度の診療報酬改定は、変化する経済や人口の中でも、持続可能で質の高い医療を続けることを目指しています。

物価や賃金が上がる一方で、医療は価格が国に決められているため対応が難しく、病院の経営や人手不足が深刻になっています。こうした状況をふまえ、医療現場の安定と働く人の待遇改善が求められています。

医療現場の環境変化への対応

- 物価や人件費、医療材料費の高騰に対する支援

- 医療従事者の賃上げや働き方改革の推進

- 電子カルテやオンライン診療などICT・AIの活用による業務効率化と負担軽減

- 医師の診療科・地域偏在対策、タスクシフティングの推進

物価や賃金の上昇が続く中、医療機関はこうした経済の変化に柔軟に対応することが難しく、経営が厳しさを増しています。

人手不足も深刻で、医療従事者が安心して働ける環境づくりが急がれています。また、現役世代の保険料負担を抑えながら、誰もが必要な医療を受けられる体制を維持していくことも重要な課題です。

地域医療の確保と医療機能の分化・連携

- 高齢化に対応した入院・在宅・介護との連携強化

- かかりつけ医・歯科医・薬剤師機能の評価

- 医療資源が少ない地域への支援策の充実

- 「治し支える医療」の実現と地域包括ケアの推進

高齢化が進み、地域ごとの医療の差が広がる中、それぞれの地域に合った医療の役割分担や連携が必要です。

病気を「治す医療」と、生活を「支える医療」の両方をうまく進めていくことが大切です。そのためにも、医療現場の負担を減らすために、働き方の見直しやICT・AIの活用が求められています。

安心・安全で質の高い医療の推進

- 感染症対策や薬剤耐性対策の強化

- 医療DXやICT連携を活用した体制整備

- 救急・小児・周産期など重点分野への適切な評価

- リハビリや口腔管理の質向上、歯科のデジタル化促進

医療の質を高めるために、最新の技術やデジタル化を活用する動きが進んでいます。

AIやICTの活用、電子処方箋の普及に加え、リハビリや口のケアなどもより充実させていきます。また、新しい薬や医療機器の開発・安定した供給を通じて、医療の発展と経済のバランスを取ることも大切です。

効率化・適正化による制度の持続可能性の確保

- 後発医薬品やバイオ後続品の使用促進

- 医薬品の適正使用と費用対効果評価の活用

- 電子処方箋の普及と薬剤師連携の強化

- 医薬品供給の安定確保とイノベーションの評価

これからも国民みんなが安心して医療を受けられるように、限られた医療の資源をムダなく使い、効率よく医療を提供することが大切です。そのために、薬を正しく使うしくみや、治療にかかる費用と効果のバランスを見直す取り組みが進められています。

クリニックが注意して確認すべきポイント

医療機関が特に注意して確認すべきポイントは以下のものです。

- 改定された診療報酬項目に対する算定基準の厳格化

- 新設項目への対応

各診療報酬項目ごとの施設基準が細かく規定されているため、定期的な施設基準の再確認や、改定内容に合わせた体制の早期整備が必要です。

また、算定漏れを防ぐためには、診療報酬点数表の理解を深めることはもちろん、スタッフ全員に対する研修や情報共有の仕組みを整えることが重要です。特に改定直後は算定誤りやミスが生じやすいため、チェック体制の強化が求められます。

施設基準を満たせずに誤った算定を続けてしまうと、後から多額の返還が必要になることもあります。そのため、事前準備を十分に行い、改定内容を正しく理解して日常診療に反映させる仕組みづくりが不可欠です。

診療報酬改定が医療機関経営に与える具体的影響

診療報酬改定は医療機関の経営に大きな影響を及ぼします。具体的な影響について解説していきます。

経営面に及ぼすプラス面とマイナス面の分析

診療報酬改定により、医療機関の体制の見直しが必要になることが多いです。プラス面としては、新たな算定項目の追加や特定の診療行為への評価引き上げがある場合、医療機関の収入増加につながる可能性があります。

特に地域医療や在宅医療、予防医療に力を入れている医療機関にとっては、大きな収益改善につながることがあります。また、診療報酬改定の内容に合わせて、自院の特色や強みを効果的に地域住民や患者さんに発信することが、クリニックの集客・集患対策として重要になります。

しかし、マイナス面としては、診療報酬の引き下げや施設基準の厳格化により、従来の収益構造が維持できなくなるリスクも存在します。特定の診療科や病床機能の点数が減額された場合、収益が著しく低下し、施設の存続に関わる重大な問題になる可能性があります。

このようなリスクを回避するためには、診療報酬改定の内容を早期に把握し、自院の診療機能や収益構造を戦略的に見直し、対応を進めることが不可欠です。

経営上のリスク管理とチャンスを見極めるコツ

診療報酬改定を経営上のリスクとしてのみ捉えるのではなく、経営改善や新たなサービス提供のチャンスと捉える視点が重要です。改定内容を早期に把握し、施設基準の整備を計画的に進めることで、新たな診療報酬項目の算定機会を逃さず収益性を高めることが可能です。

そのためには、自院の診療行為や患者ニーズを定期的に分析し、将来的な医療需要や政策動向を予測しながら、適切な経営戦略を策定する必要があります。さらに、改定に伴う経営リスクに対しても、スタッフの意識共有や院内体制の整備、専門家の活用などを行い、リスク管理を徹底することが求められます。

診療報酬改定を機会と捉え、柔軟かつ迅速に対応することで、医療機関経営の安定化と患者満足度の向上を両立することができます。

診療報酬改定へのクリニックの対応策

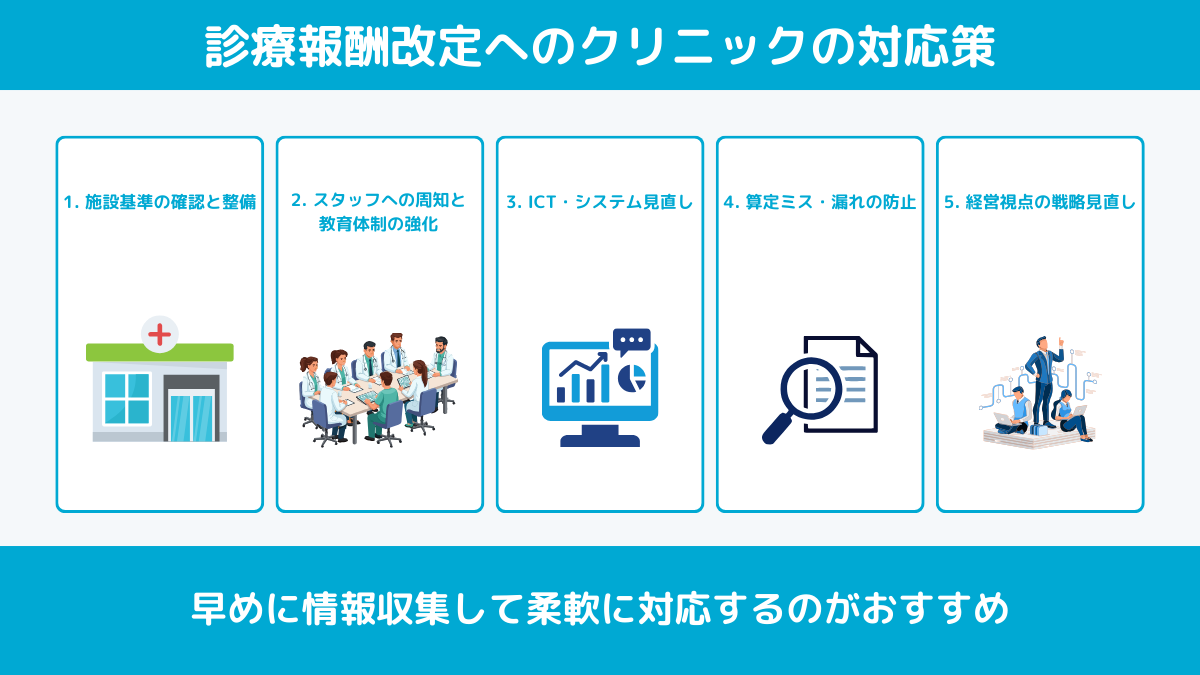

診療報酬改定は、医療機関の収入に直接関わるだけでなく、体制や業務にも大きな影響を及ぼします。

対応を怠れば、収益の悪化や診療の質低下につながるおそれも。ここでは、改定に備えてクリニックが優先的に取り組むべき対策を整理してご紹介します。

1. 施設基準の確認と整備

新設された点数や見直された項目を算定するには、それぞれに対応する「施設基準」を満たす必要があります。基準を満たしていない場合、診療報酬が受け取れなくなったり、返還のリスクが生じることもあります。

改定内容に沿って、自院の設備、人員配置、体制などを見直し、必要があれば早めに整備しましょう。

2. スタッフへの周知と教育体制の強化

診療報酬のルールが変わることで、現場では算定方法の混乱やミスが起きやすくなります。

医師、看護師、事務スタッフなど職種ごとに改定内容を理解させ、役割に応じた研修やマニュアル整備を行うことが不可欠です。特に算定基準や注意点は、具体例を使って共有すると実務に役立ちます。

3. ICT・システムの見直し

改定後の算定項目に迅速に対応するには、電子カルテやレセプトソフトなどのICTツールの設定が重要です。

改定内容にあわせてシステムをアップデートし、入力ミスや算定漏れを自動で防げる体制を整えましょう。必要に応じてベンダーや外部専門家に相談し、早めの準備を進めてください。

4. 算定ミス・漏れの防止

算定ミスや漏れは、収益の低下だけでなく、後からの返還リスクや信頼低下にもつながります。

チェック体制を強化し、二重チェックやレセプトの事前確認を徹底しましょう。定期的な内部監査や外部によるチェック体制を導入するのも有効です。

5. 経営視点での戦略見直し

改定によって評価される医療行為は変わります。自院の強みや地域ニーズを踏まえ、力を入れる分野の見直しを行いましょう。

例えば、在宅医療やオンライン診療、予防医療など、今後評価が高まる分野に早期対応することで、収益向上と地域貢献の両立が可能になります。

このように、診療報酬改定を「リスク」ではなく「チャンス」と捉えて柔軟に対応することが、安定した運営と患者満足度の向上につながります。準備は早めに、チーム全体で連携して進めていきましょう。

診療報酬改定における患者側の影響と対応

診療報酬改定に伴い、患者さんが窓口で支払う医療費が変化するケースがあります。

これは、改定によって診療報酬点数が引き上げられたり、逆に引き下げられたりするためです。医療機関としては、こうした負担額の変化について、患者さんが納得できるよう明確かつ丁寧に説明する必要があります。

例えば、特定の検査や処置が保険適用になったり、新たに施設基準が設けられて診療の質が向上した場合、その変更理由やメリットを分かりやすく伝えましょう。

また、薬剤費や特定の治療方法に関する報酬が変動した場合には、その背景や患者さんへの具体的影響を事前に説明することで、不信感や混乱を防ぐことができます。患者さんに対して正確でわかりやすい説明を行い、納得感を高めることは、診療報酬改定後の円滑な診療継続に欠かせないポイントです。

まとめ

診療報酬改定とは、医療機関が提供する診療行為に対して支払われる報酬のルールを見直す制度で、原則2年ごとに実施されます。

2026年の改定では、物価や賃金の上昇、医療人材の確保、高齢化といった社会課題に対応し、医療の質を維持・向上させることが求められています改定の内容によっては、医療機関の収入や体制に大きな影響を及ぼすことがあります。そのため、事前の準備と情報収集が欠かせません。

診療報酬の点数や算定基準の変更に備え、施設基準の見直しやスタッフ教育、ICTの活用による業務効率化などが必要となります。改定を経営のリスクではなくチャンスと捉え、柔軟に対応することで、安定した運営と患者満足度の向上が期待されます。

目利き医ノ助では、2026年3月14日に『診療報酬改定セミナー』を開催します。クリニックの院長、事務長、スタッフ向けに改定のポイントや現場の対応などを解説します。

来場者限定で改定後の運用・業務効率を向上させるAI・DXツール体験会も同時開催します。診療報酬改定の内容理解と、改定後の業務導線もまとめて考えたい方はぜひご参加ください。