2025.09.17

マイナ保険証がスマホで使えるように:クリニックが知るべき対策と課題【目利き医ノ助】

医療DX(*1)の一環として、病院や薬局では、2023年4月1日よりオンライン資格確認システム(*2)の導入が原則として義務化されています。これにより、保険証がなくてもマイナンバーカードだけで保険証の資格確認が可能です。

しかし、なかなか利用率が伸びないと悩んでいるクリニックは多いのではないでしょうか。

厚生労働省のデータによると、医療機関を利用する人のうち、マイナ保険証を使用した人の割合は令和7年7月時点で31.43%です。利用者は徐々に増えてはいますが、医療DXを進めていく上でもっと多くの人に使ってもらう必要があります。

2025年9月19日からは、スマートフォンにマイナンバーカードの機能を入れられるようになります 。これにより、スマホがそのまま保険証として使えるようになるため、医療機関でのマイナ保険証の活用を後押しするでしょう。

この記事では、スマホでマイナ保険証を使うことのメリットや注意点、課題について、特に病院やクリニックで働く方々が知っておくべきポイントを、解説していくのでぜひ最後まで読んでください。

(*1)医療DX:医療分野の情報をデジタル技術で共有・活用する仕組みを構築し、国民の利便性向上や医療の質の向上、業務効率化を図ること

(*2)オンライン資格確認システム:インターネットで保険証の情報を確認する仕組みのこと

患者さんにとっての「スマホでマイナ保険証」:メリットとデメリット

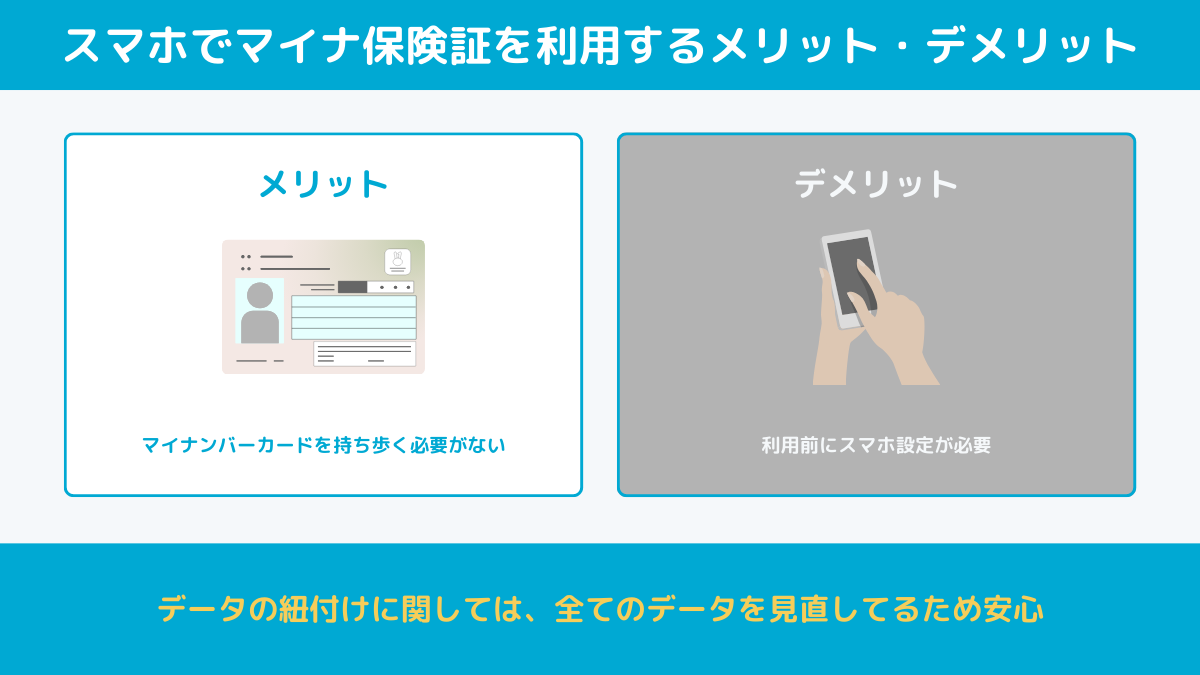

まずは、スマホで保険証を使用する場合の患者さん側のメリットとデメリットを解説していきます。

マイナ保険証を利用するメリット

マイナンバーカードが健康保険証として使えることで、患者さんには以下のようなメリットがあります。

- 保険証に関する手続きが簡単になる

- 医療費控除が簡単になる

- 限度額認定証を申請する必要がなくなる

- より良い医療を受けられるようになる

今までは、保険証の切り替えや医療費控除、限度額認定証の発行などがオンライン上で可能となりました。また、お薬や健診情報が共有できるようになるため、患者さんにとって質の高い医療が受けられるでしょう。

スマートフォンをマイナンバーカードとして利用できるようになれば、わざわざマイナンバーカードを持ち歩く必要がなくなるため、受診のハードルが下がると考えられています。

個人情報漏洩など利用にあたっての不安

一方で、マイナ保険証に対して不安を感じている患者さんも少なくありません。大きな不安としてあげられるのが、個人情報の漏洩です。

過去には、データの紐付けが間違っており、データが間違っていないか、不正に使われないかと不安に思う人もいます。しかし、紐付け間違いが発覚してから、全ての登録データを見直しているため問題ありません。

個人情報に関する課題が残る一方、マイナンバーカードは手続きや設定をしなければいけません。マイナンバーカードには有効期限があり、必ずご自身で更新手続きをしてください。

スマホでマイナンバーカードを利用する場合、患者さん自身で事前にスマホ設定をする必要があります。多少面倒に感じるかもしれませんが、1度設定すればその後は設定の必要はありません。

クリニックが知っておくべき「スマホでマイナ保険証」

2023年4月からマイナンバーカードによる資格確認は原則義務化されました。一方で、オンライン資格確認を利用する人は限られています。スマホでマイナ保険証を利用することについて解説していきます。

2025年9月からの新しい受付方法

2025年9月19日から、スマホでマイナ保険証を使った受付が始まります。このとき、病院やクリニックの受付には、一部の端末を除き(*)これまでの顔認証付きカードリーダーに加えて、「スマホをかざすための専用リーダー(汎用カードリーダー)」が必要です。

導入することで、急な受診でマイナンバーカードを忘れてしまった人や、マイナンバーカードを持ち歩く習慣のない人でも、スマホに登録しておけば気軽に受診できるようになります。そのため、患者さんの受診のハードルは低くなるでしょう。

(*)令和7年9月現在、キャノンのカードリーダーは追加のカードリーダーを買う必要はありません

導入にかかる費用と補助金について

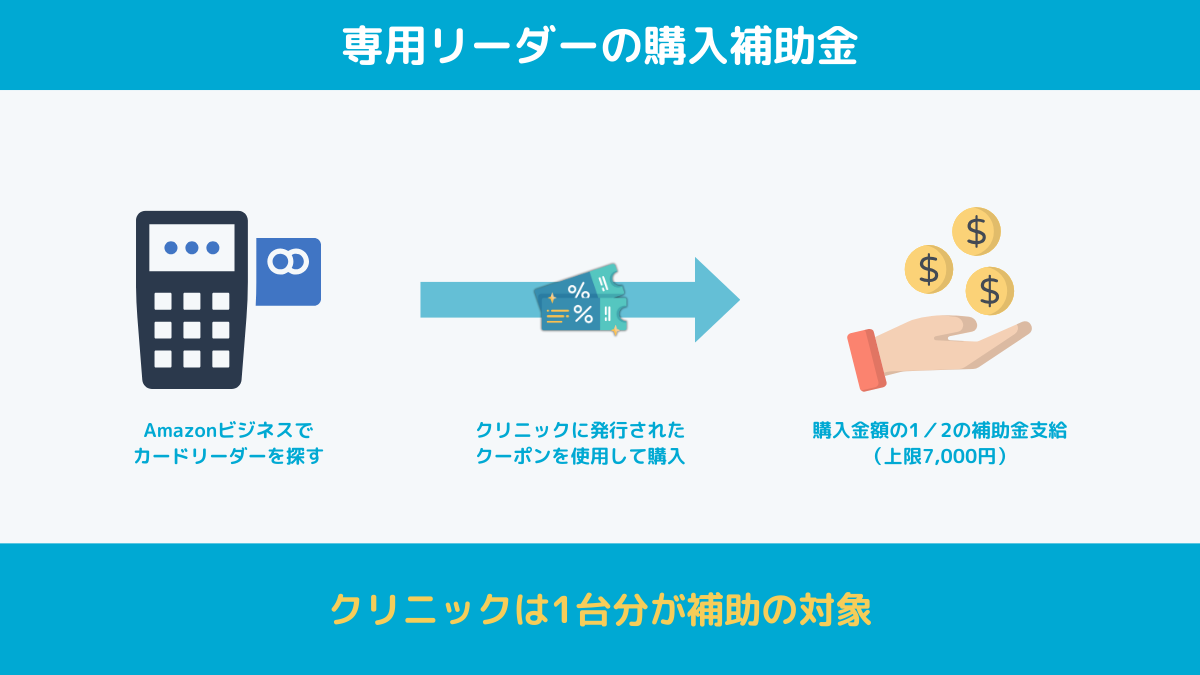

専用リーダー(汎用カードリーダー)はAmazonビジネスの専用ページから購入できます。医療機関や薬局向けにクーポンが発行されているため忘れず利用しましょう。これにより、申請の手続きをしなくても補助金を受け取れます。

補助金は購入金額の1/2の金額で7,000円が上限となっており、クリニックでは1台分が補助の対象です。必要に応じて接続用コードの購入も検討すると良いでしょう。

汎用カードリーダー導入によるシステム改修や機器の買い替えが不要なので、導入しやすいのも特徴です。補助金をうまく活用して、スマホのマイナ保険証の準備をするのがおすすめです。

医療DX推進体制加算と利用率の関係

マイナ保険証の利用率は医療DX加算にも関係しているため、クリニックの収入に大きく影響してきます。高い点数の算定を目指すほど、マイナ保険証の高い利用率が求められるため患者さんに対する声がけが重要です。

また、2025年10月から利用率の基準値が引き上げられます。自院の利用状況を確認し、予め対策を立てるといいでしょう。

受付前に必要な準備とクリニックでの利用方法

患者さんがスマホでマイナ保険証を利用する場合、前もってスマホで設定する必要があります。利用登録に必要なものは以下の4点です。

- 実物のマイナンバーカード

- 最新のマイナポータルアプリ

- 券面入力用暗証番号(数字4桁)※iPhoneのみ

- 署名用パスワード(英数字6~16文字)

事前に、患者さんがスマホ側で設定を行う必要があります。患者さんがクリニック受診前に必要な準備と利用方法について解説していきます。

1.クリニック受診前に必要な準備

マイナンバーカードをスマホで使用する場合は事前に準備しなければいけません。患者さん側で以下の2つを設定していないと、スムーズに利用できないため注意が必要です。

- 健康保険証利用登録

- iPhone、Android端末で利用設定

健康保険証利用登録は、マイナポータルでの設定を行います。患者さんがこちらを設定しておかないと、マイナンバーカードでの保険証利用ができません。

スマホで設定をしていない患者さんが来院した場合は、設定方法を案内する可能性もあります。端末での利用設定はスマホの種類で手順が異なるため、デジタル庁の各サービスサイトで設定方法を確認しましょう。

万が一に備えて、端末ごとの設定方法の手順を準備しておくと、患者さんへの案内ができるため利用率を高められる可能性があります。

また、スマホで保険証を利用できる医療機関ではステッカーを掲示することになっているため、必ずステッカーを貼りマイナ保険証の利用を促すのがおすすめです。

2.クリニックでの利用方法

2025年9月19日から、準備の整ったクリニックから順次利用開始です。

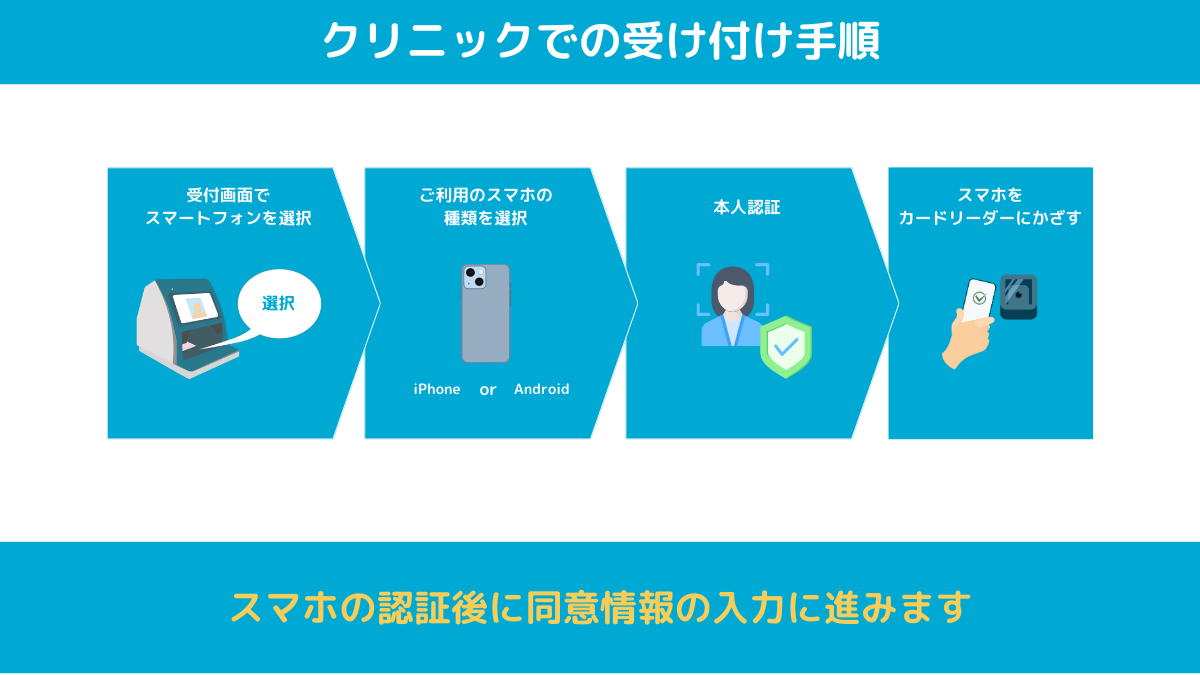

利用する場合は、受付画面にてスマートフォンを選択するところから始まります。

お手持ちのスマホがiPhoneかAndroidかを選択し、本人の認証を行います。本人認証は、生体認証か暗証番号の入力が可能です。認証が終わったら、スマホを端末にかざして同意情報の入力に進みます。

少し手順は多いですが、カードを探す必要がないため、多くの人が便利だと感じるはずです。端末の近くに手順書を掲示したり、スタッフを配置したりすれば、患者さんも安心して利用できます。

いざという時のためのトラブルが起きたときの対策

新しいシステムには、予期せぬトラブルがつきものです。特に、患者さんが不安に感じたり、操作がうまくいかなかったりすることがあります。そうした時のために、事前の準備と対策が大切です。

まず、患者さんがカードリーダーの操作が難しい場合は、手順書を近くに掲示したり、受付スタッフが声かけをして、丁寧に操作方法を教えたりすることでトラブルを回避できます。

また、患者さんによってはスマホの設定をしておらず利用できないこともあり得ます。こちらも、iPhone、Androidそれぞれのやり方を掲示したり案内したりするのがおすすめです。

導入直後は、患者さんだけでなくスタッフも使い方に慣れていないことがあります。そこで、新しい制度の内容や対応方法を事前に共有し、誰でも同じように案内できるようにしておくことが大切です。

新しいシステムを導入する際は、院内の対応を統一することが重要です。マイナ保険証の利用を促進したいのであれば、スタッフ間でしっかり共有しておかないと、スタッフ間での対応の違いに患者さんは困ってしまいます。

運用開始前は、院内の方向性をしっかり話し合っておくことが重要です。

まとめ:これからのクリニックの対応

2025年9月から「スマホでマイナ保険証」が始まります。

これは、マイナンバーカードを持ち歩かなくても、スマホをかざすだけで保険証の確認ができる仕組みです。患者さんはカードを忘れても安心して受診でき、受付もスムーズになります。

クリニックでは、新しい専用リーダーを導入したり、スタッフが操作方法をサポートしたりする準備が必要です。また、スマホでの利用が増えると『医療DX推進体制加算』の算定にも有利になり、クリニックの経営面でもメリットがあります。

患者さんにわかりやすく説明し、安心して使ってもらえる体制を整えることが大切です。

【相談はこちら】目利き医ノ助に相談しよう!

スマホでマイナ保険証を利用するための環境整備に向けた電子カルテ導入について、くわしく知りたい方はぜひ「目利き医ノ助」へご相談ください。専門のスタッフが、あなたのクリニックに最適なシステム導入のサポートをおこないます!