2025.11.05

【2025年最新版】電子カルテ標準化の変更点と「標準型電子カルテ」実務対応ガイド

電子カルテの「標準化」は、今後の医療DXを支える重要な取り組みです。病院やクリニックごとに異なっていたカルテの形式を統一し、全国どこでも安全に医療情報を共有できる仕組みづくりが進められています。

2025年は、標準化の仕様改訂や関連制度の見直しなど、実現に向けた大きな前進の年となりました。

この記事では、「電子カルテ情報の標準化」と「標準型電子カルテ」の違いや最新動向を整理し、クリニックが今のうちに準備しておくべき実務対応を解説しています。

電子カルテ情報の標準化とは?

「電子カルテ情報の標準化」とは、電子カルテ情報共有サービスで全国どこでも同じ形式で医療データをやり取りできるようにする仕組みです。

現状、医療機関同士での情報のやり取りは書類を発行する必要があり、地域やグループで独自のシステムがない限り、迅速な共有は難しくなっています。そのため、緊急時には限られた情報のもとで診療を行わざるを得ない状況が生じています。

しかし、電子カルテ情報共有サービスを活用することで、Aクリニックで作成した紹介状を、B病院がシステム上で自動的に読み取り、すぐに内容を確認できるようになります。2025年2月からモデル事業を開始し、2030年までの全国展開を目指しています。

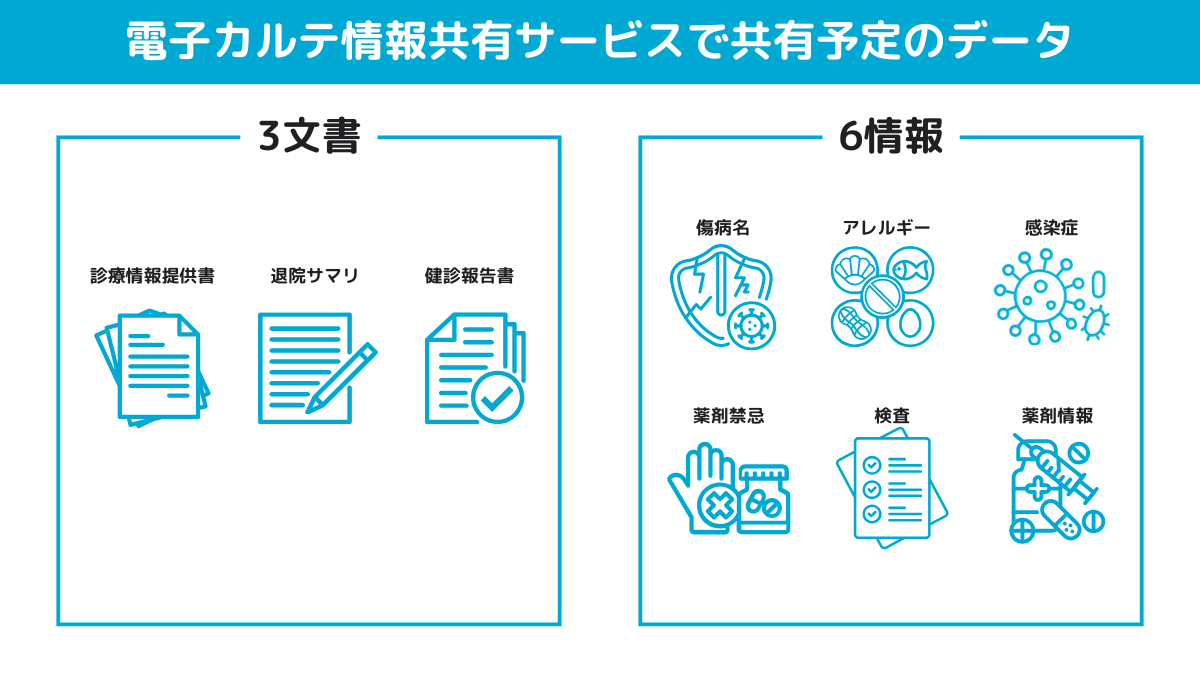

共有の対象は、次のような項目です。

- 3つの文書:診療情報提供書、退院サマリー、健診報告書

- 6つの情報:傷病名、アレルギー、感染症、薬剤禁忌、検査、薬剤情報

このデータをやり取りするための技術が「FHIR(*1)」、保存や保管の仕組みに使われるのが「SS-MIX2(*2)」です。クリニックは、これらのシステムを使えるように、各ベンダーへ相談して導入する必要があります。

さらに、運用の基本ルールとして、患者さんの同意取得や目的外利用の禁止、アクセスログ管理が義務付けられています。標準化するためにデータ形式をそろえる必要がありますが、それ以外にも安全に、正確に、共有できる仕組みを整えることが重要となるでしょう。

*1 FHIR:医療データを全国・全システムで共通の形式でやり取りできるようにするための国際標準規格のこと

*2 SS-MIX2:医療機関で記録された診療データを安全に保存・共有するための日本独自のデータ保存規格のこと

2025年の電子カルテに関する最新情報

2025年の電子カルテに関するさまざまな情報をまとめて紹介します。

電子カルテ情報共有サービスの整備

電子カルテ情報共有サービスは、医療機関で登録された患者さんの情報を、マイナ保険証を利用することで他院でも確認できるようにするサービスです。

このサービスを利用するためには、マイナポータルだけでなく、データ交換の国際規格「HL7-FHIR(*)」への対応が必要です。これにより、医療機関で多くの情報を共有できるようになります。

医療機関の間で共有できる情報は以下のものがあります。

- 診療情報提供書

- 健康診断情報

- 退院時サマリー

- 臨床情報(傷病名・アレルギー・感染症・薬剤禁忌・検査・薬剤情報)

- 患者サマリーは本人閲覧サービスとして提供

情報共有が進むことで、より正確で質の高い医療の提供が期待されます。2025年3月からモデル事業を開始しており、検証結果を踏まえて本格的な実施時期を検討する予定です。

*HL7-FHIR:世界共通で医療情報をやり取りするための最新データ交換ルール(国際標準規格)のこと

医療DX推進体制整備加算の経過措置が延長

医療DX推進体制整備加算の要件のうち、電子カルテ情報共有サービス対応に関する部分が2026年5月末まで延長されています。これは、もともと2025年9月末までの予定でしたが、まだ体制が整っていないための延長です。

マイナ保険証利用率などの基準が強化

医療DX推進体制整備加算を算定するためのマイナ保険証の利用率の基準が2025年4月、10月と段階的に厳しくなっています。マイナ保険証の利用が開始され、2024年12月2日以降は新規発行が終了しています。ただし、手元の保険証は有効期限まで使えます。

これに伴い、多くの医療機関でマイナ保険証を利用するためのカードリーダーが準備されていますが、今後は「どれだけ使われているか?」が重要視されています。医療DX推進体制整備加算の基準も上がっており、マイナ保険証の利用を促す必要があるでしょう。

くわしくは以下の記事を参考にしてください。

>>【関連記事】2025年10月改定:医療DX推進体制整備加算の変更点とクリニックの対応策を解説

標準型電子カルテの整備

政府が主導して開発している「標準型電子カルテ」の改修が本格的に始まっています。電子カルテ情報共有サービスの開始に伴い、現在も紙カルテを使用しているクリニックに対し、極力負担のないように作られたシステムです。

2025年現在は、α版でモデル事業を実施しており、本格実施時期は検討段階です。

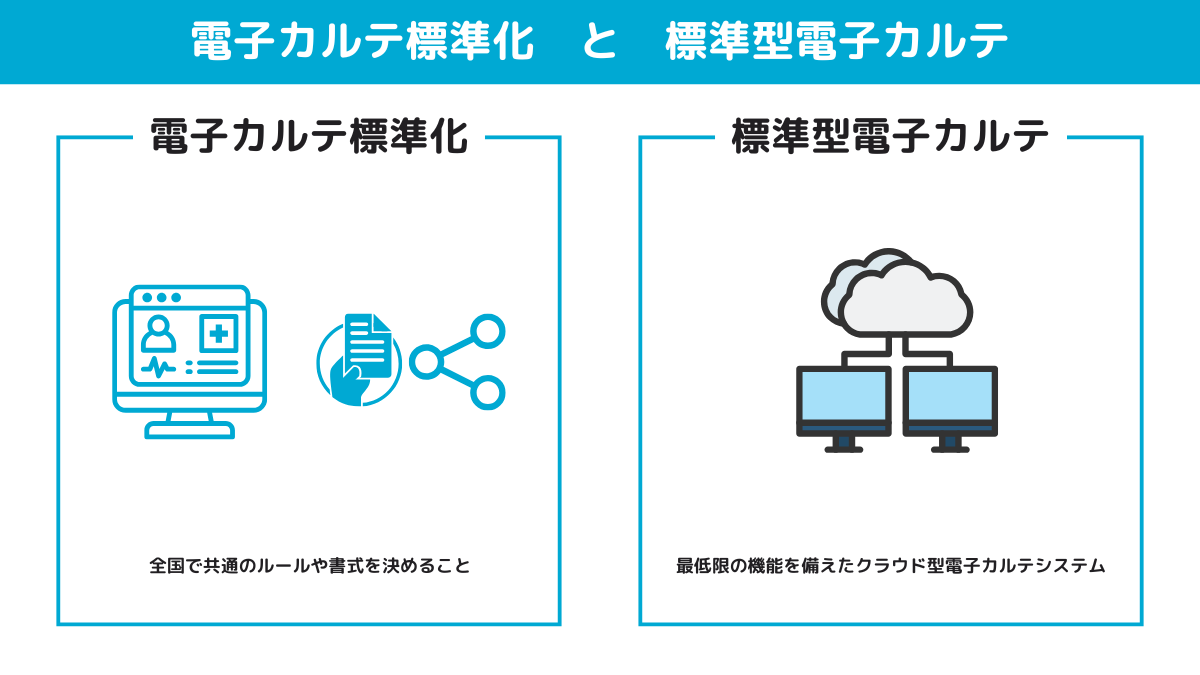

「標準型電子カルテ」とは? ― 標準化との違い

電子カルテの標準化で混同しやすいのが「電子カルテの標準化」と「標準型電子カルテ」という2つの言葉です。両者は目的も内容も異なる概念です。

- 電子カルテの標準化:電子カルテ情報共有サービスを利用するために、全国で共通のルールや書式を決めること

- 標準型電子カルテ:電子カルテ情報共有サービスを利用できるように、最低限の機能を備えた、国主導のクラウド型電子カルテシステム

標準型電子カルテの導入は義務ではなく、まだ紙カルテを使用しているクリニックが選択の対象となります。既に電子カルテを導入しているクリニックは、電子カルテ情報共有サービスを利用できる仕様に準拠していれば問題ありません。

標準型電子カルテは電子カルテを導入したいクリニックや紙カルテを併用するクリニックにも使いやすいよう設計されています。2025年からはα版のモデル事業が開始しており、本格的な運用は2026年度以降を予定しています。

紙カルテと標準型電子カルテの違い

紙カルテは初期コストが低く、手軽に始められる一方、情報を探したり、転記したり、共有する手間がかかります。

標準型電子カルテは導入費用がかかり、端末操作に慣れる必要があります。しかし、操作に慣れてしまえば、カルテを探す・共有するなどがスムーズになります。電子カルテの場合、書類を保管する場所も必要ありません。

また、国が進める電子カルテ情報共有サービスを利用するために、今後は紙カルテから電子カルテへの対応が進む見込みです。まだ紙カルテを使用しているクリニックは、標準型電子カルテまたは、通常の電子カルテへの移行が現実的に必要になる場面が増えるでしょう。

よくある質問Q&A

Q1. 標準型を導入しないと電子カルテ情報共有サービスには参加できませんか?

→ いいえ。既存のカルテでも標準仕様に合わせていれば参加できます。

Q2. データ移行はどう進めればいい?

→ データ移行はシステムによって異なるため、ベンダーにご相談ください。

Q3. 通信障害や停電が心配です

→紙カルテ用の用紙と予備回線を用意しておけば、診療を止めずに対応が可能です。

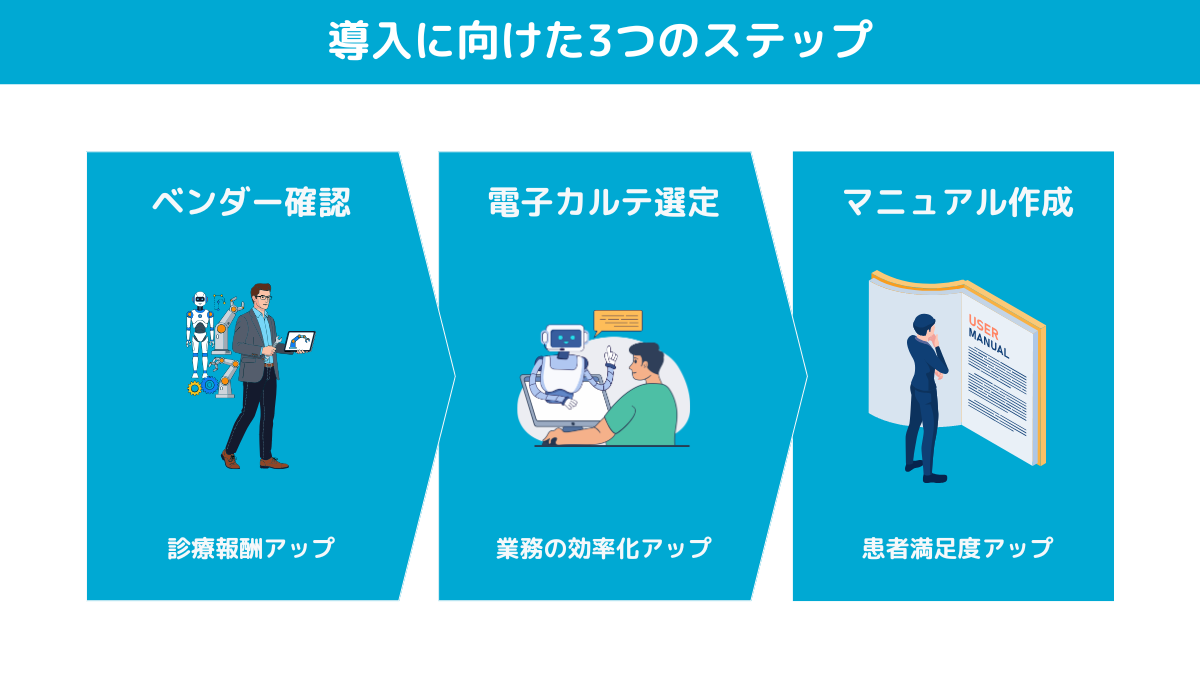

電子カルテ情報共有サービスに向けた3つのステップ

2025年は、電子カルテ情報共有サービスに向けた準備期間です。すでに電子カルテを導入しているか、またそのシステムが共有サービスに対応しているかによって、準備内容が変わります。

①ベンダー確認

まず、自院のカルテが電子カルテ情報共有サービスで使用する、FHIR対応にいつ対応するかを確認しましょう。また、まだ電子カルテの導入がまだのクリニックの場合は、導入するシステムの種類を検討し、その上でベンダーを選定する必要があります。

②電子カルテの選定

電子カルテを導入がまだのクリニックは、通常の電子カルテか、標準型電子カルテかを検討します。

- 通常の電子カルテ:クリニックによりカスタマイズしやすい

- 標準型電子カルテ:国主導の電子カルテシステム

- 標準型電子カルテ(紙カルテ併用):紙カルテと併せて使用できる

③マニュアルを作成し運用開始

電子カルテの運用に当たって、院内のマニュアルを作成します。とくに、初めて電子カルテを導入する場合は、これまでの紙カルテの運用方法と大きく変わるため、スタッフが混乱しないためにもマニュアルは重要です。

また、停電時や災害時の対応も考えておくことで、非常時でも落ち着いて対応できるでしょう。

まとめ

電子カルテの標準化は、患者さんの医療情報を「つなぐ」ための仕組みづくりです。2025年は仕様の更新や制度の整備、試験運用が進み、今後はクリニックにも具体的な対応が求められます。

まずは、自院の電子カルテがどの程度対応しているかを確認し、最適なシステムを見極めることから始めましょう。その後、運用ルールやデータ整理を進めることがおすすめです。

今から少しずつ準備を進めておけば、制度が完全に動き出す2026年以降も安心できます。自院に合ったシステムを探したいと考えているクリニックは、目利き医ノ助までご相談ください。ヒアリングの上、クリニックに適したシステムをご提案させていただきます。